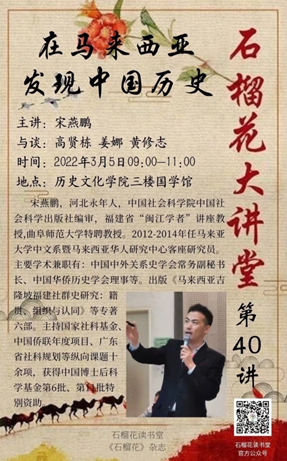

3月5日,由文學院石榴花讀書(shu) 堂與(yu) 《石榴花》雜誌聯合主辦的石榴花大講堂第40講在曆史文化學院國學館成功舉(ju) 辦。中國社會(hui) 科學院中國社會(hui) 科學出版社編審、福建省“閩江學者”講座教授宋燕鵬老師以“在馬來西亞(ya) 發現中國曆史”為(wei) 主題作了精彩報告,吸引了校內(nei) 各學院師生前來聆聽討論。曆史文化學院副院長高賢棟、東(dong) 北亞(ya) 研究院薑娜、文學院黃修誌等老師擔任與(yu) 談人,石榴花讀書(shu) 堂會(hui) 長呂致遠擔任主持人。

講堂伊始,宋燕鵬老師引用蘇尼爾·阿姆瑞斯《橫渡孟加拉灣》的一段話,“每一位到了新地方的移民,都會(hui) 試著重塑一些家鄉(xiang) 的痕跡。所以,‘到達’也成了一種回歸”,將本次報告分為(wei) “華人宗族的再建構”“方言與(yu) 地緣會(hui) 館的關(guan) 係”“漢傳(chuan) 佛教寺院的曆史演變”“華人神廟與(yu) 籍貫的關(guan) 係”四個(ge) 部分,帶領大家走進這場在馬來西亞(ya) 發現中國曆史的神奇之行。

在第一部分,宋老師著重以“龍山堂邱公司”為(wei) 典型案例梳理了19世紀以檳榔嶼五大姓為(wei) 代表的閩南宗族組織的興(xing) 盛過程,介紹了檳榔嶼邱氏宗族對福建人社群形塑的影響。在第二部分,他詳細講述了馬來西亞(ya) 地緣會(hui) 館和方言群及其兩(liang) 者之間的關(guan) 係,分享了自己在馬來西亞(ya) 尋找惠州社群海陸豐(feng) 人的田野調查經曆。在第三部分,他利用生動典型的例子分析了早期民間神袛居住的寺廟、妙蓮禪師與(yu) 極樂(le) 寺的創建,論述了變化中的佛寺和由僧人管理的特殊祠廟。最後一部分,宋老師將地理文化形態和曆史思維相結合,闡釋了帶有籍貫色彩的神明、廟宇、信眾(zhong) 以及神廟與(yu) 籍貫的關(guan) 係。在講述自己的學術經曆和研究方向的轉變時,宋老師強調“曆史研究就是要跟著曆史資料跑,不要固守一個(ge) 領域”,他鼓勵同學們(men) 積極走進這片馬來西亞(ya) 人華人史研究領域的“處女地”。

在與(yu) 談討論環節中,高賢棟老師簡述了自己和宋老師的相識過程,分享了自己對本次講堂的心得;薑娜老師結合自己的人類學、民俗學田野調查經曆分享了自己對華人研究的切身感觸,概括強調了宋老師所言時空定位和田野調查的重要性;黃修誌老師表示“在馬來西亞(ya) 發現中國曆史”這一主題為(wei) 我們(men) 提供了研究中國史與(yu) 全球史聯結的新視角,鼓勵同學們(men) 不要蜷縮一隅,應在閱讀寫(xie) 作和田野調查中主動遇見神奇事物。

在互動提問環節中,來自曆史文化學院、文學院等學院的本科生、研究生踴躍發言,提出了“如何看待閩廣部分地區榕樹崇拜”“馬來西亞(ya) 華人如何在中國尋根”“印度文化對馬來西亞(ya) 的影響”“謝安、謝玄為(wei) 何被福建人神化為(wei) 神靈並帶至馬來西亞(ya) ”及“客家人的源流和認同”等問題。宋老師以“知之為(wei) 知之,不知為(wei) 不知”的學術態度,嚴(yan) 謹審慎地回答了同學們(men) 的提問,同時又進一步擴大了本次講堂的主題和同學們(men) 的視野,鼓勵大家多進行田野調查,在對海外華人的研究中擴展中國曆史。

據悉,石榴花大講堂是文學院新型學生社團石榴花讀書(shu) 堂的係列活動之一,秉承“打開一扇窗,照進一道光”的人文精神和跨學科、跨文化、跨層次的通識教育,與(yu) 《石榴花》雜誌、石榴花小講壇、石榴花觀書(shu) 會(hui) 、石榴花書(shu) 評隨筆大賽、石榴花訪修營、石榴花學術調研課題、石榴花閱讀推廣服務基地等活動一脈相承,旨在探索“新文科”教育的新模式,構建“新文科師生閱讀研究共同體(ti) ”。今後,石榴花讀書(shu) 堂將繼續秉承“石榴花精神”,以學生成長和人才培養(yang) 為(wei) 中心,係統謀劃,創新轉化,以更優(you) 更新的活動服務全校師生,落實立德樹人根本任務。

(文學院 撰稿:張樂(le) 翔 向燦 王芳華 王佳楠 審核:崔新廣)